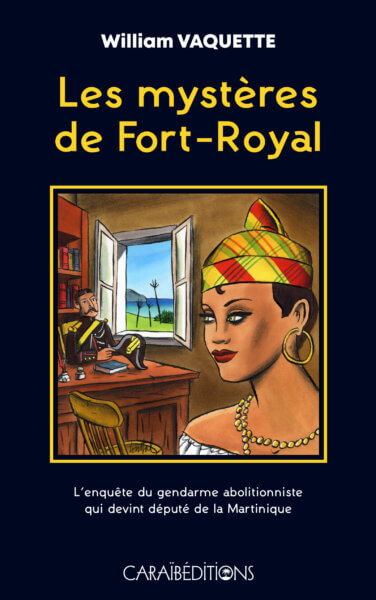

De retour dans l’Hexagone, son coeur est resté sur l’île aux fleurs où il a occupé les fonctions de Commandant de la gendarmerie nationale. A l’occasion du 22 mai, date de la commémoration de l’abolition de l’esclavage en Martinique, le Général William Vaquette publie « Les mystères de Fort-Royal », une biographie romancée de Joseph France. Un homme de l’ombre dont l’action a été déterminante pour précipiter l’abolition, mais qui reste encore méconnu. Entretien.

- Passionné par l’histoire de la Martinique, pourriez-vous revenir sur la genèse de votre livre « Les mystères de Fort-Royal : l’enquête du gendarme abolitionniste qui devint député de la Martinique » plus en détails ?

Commandant de gendarmerie, on n’arrive pas en conquérant sur un territoire donné. Il faut d’abord le « sentir » en appréhendant les attentes de la population à protéger, afin de la comprendre et éviter de juger. Car juger c’est toujours facile mais souvent inutile. C’est ce qu’a fait avec brio le maréchal Lyautey en son temps au Maroc et j’essaye de m’inspirer de son exemple pour regarder la Martinique depuis son propre point de vue et non celui de Paris.

Ici, pour certains, le passé « ne passe pas ».

C’est ainsi que je me suis rendu compte qu’ici, pour certains, le passé « ne passait toujours pas ». Encore aujourd’hui, l’esclavage reste une question primordiale sur l’île et cristallise beaucoup d’autres sujets : ce qui en fait avant tout une terre de passions.

Ce diagnostic m’a amené à m’y intéresser de plus près et tomber sur deux personnages largement méconnus en métropole : Victor Petit-Frère Mazuline, premier député noir né esclave, et le chef d’escadron Joseph France, à la fois commandant de la gendarmerie coloniale et militant pour l’abolition de l’esclavage. Ce dernier a même participé à sa précipitation aux côtés de Victor Schoelcher en fournissant de multiples preuves et procès verbaux des esclaves martiniquais, qui sortaient ainsi de leur statut de « bien meuble ». Un homme de l’ombre, somme toute, qui pose notamment la question de la désobéissance militaire, encore d’actualité de nos jours comme le montrent de nombreux exemples contemporains. Autant de raisons qui m’ont donné l’envie de réhabiliter ce personnage.

- Bien que français, les territoires ultramarins restent aujourd’hui encore très mal connus à l’échelle nationale. Quels enjeux spécifiques à ceux-ci votre ouvrage permettra-t-il de mettre en lumière, sur le plan culturel et social notamment ?

Bien consciente de la situation des îles voisines dans le bassin caribéen, la majorité des Martiniquais fait preuve d’un attachement très fort à l’Hexagone. Elle n’en reste pas moins profondément ancrée dans ses racines, avec une véritable attente quant au respect de son histoire, terre de métissages sociaux et religieux, mais aussi d’origine amérindienne.

Depuis 1983, le 22 mai est un jour férié en Martinique commémorant la liberté obtenue par les esclaves en 1848.

Cette réalité reste encore méconnue au même titre que l’histoire de l’esclavage sur l’île. Il s’agit d’une tradition millénaire des civilisations qui a traversé les siècles, en tant que mode de régulation sociale, mais aussi d’expression divine et religieuse. En ce sens, le choix de la date de sortie du livre en librairie n’est pas anodine. Depuis 1983, le 22 mai est un jour férié en Martinique commémorant la liberté obtenue par les esclaves en 1848. Il faudra attendre la loi « Taubira » le 10 mai 2001 pour reconnaître la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité. J’ajouterais même que c’est un crime de l’humanité contre elle-même !

Autre fait méconnu : en précipitant l’abolition de l’esclavage en 1848 dans le contexte de la Révolution de Février, Victor Schoelcher avait bien proposé d’indemniser les victimes au même titre que les propriétaires, à l’avant-garde des mouvements de « réparation » que l’on connaît aujourd’hui. Cette mesure n’a toutefois pas été adoptée en son temps, pour des raisons économiques essentiellement. C’est ce genre de nuances que j’ai souhaité souligner dans mon livre, en évitant les raccourcis, pour dépeindre ce qu’était vraiment la Martinique en 1843 du temps de Joseph France.

- Vous aviez déjà rendez-vous avec l’histoire lorsque vous étiez aux commandes de la gendarmerie nationale en Martinique, en sortant Joseph France et Victor Petit-Frère Mazuline du silence. Pourriez-vous en dire plus sur cette démarche ?

Ma profession exige de produire de la sécurité et de comprendre les attentes de la population à protéger, ce qui implique de s’y intéresser un minimum. C’est dans cette optique que nous avons baptisé la caserne de Redoute du nom du chef d’escadron abolitionniste Joseph France, tout en inaugurant la place Victor Petit-Frère Mazuline, le premier député noir né esclave de Martinique, affranchi en 1802 par le commandant de gendarmerie, le chef d’escadron Mottet.

Si les habitants ont pour dénominateur commun l’amour de leur île, la gendarmerie doit en être le reflet pour rester une vraie force de territoire dans laquelle la population se reconnaît.

Par ailleurs, contrairement au repli du vouloir vivre ensemble que l’on constate actuellement à travers le monde, nous avons préféré ouvrir la caserne aux Martiniquais pour instaurer une relation de confiance, en multipliant notamment par trois leur recrutement à l’échelle locale. Car si les habitants ont pour dénominateur commun l’amour de leur île, la gendarmerie doit en être le reflet pour rester une vraie force de territoire dans laquelle la population se reconnaît.

- Au-delà de l’écriture, votre engagement ultramarin a été décoré par la médaille d’honneur du Ministère de l’intérieur et des Outre-mer. De retour en métropole, « le coeur bronzé » d’après vos propres mots, comment souhaiteriez-vous le poursuivre aujourd’hui ? Quelles sont les origines de cette passion « très martiniquaise »?

L’amour ne se commande pas, il survient : autant dire je ne m’attendais pas à ce que la Martinique prenne mon coeur ! Cette île est un joyau national, riche de faune et de flore mais aussi de sa population, dont la culture, les traditions et le sens de l’accueil méritent d’être davantage mis en valeur. C’est dans cet esprit de bâtisseur que j’espère poursuivre désormais mon engagement à travers des publications similaires à « Les mystères de Fort-Royal ». Toujours avec un amour inconditionnel pour cette île. Je prépare actuellement pour 2025 la suite du conte « Hiali, quand les dieux amérindiens régnaient sur la Martinique » publié en avril 2024.

Les mystères de Fort-Royal

William Vaquette

Caraïbéditions

Illustrateur : Loustal

272 pages

17, 30 euros

Disponible en libraire dès le 22 mai et dans tout le réseau de vente sur internet.